1930年代・札幌--文化運動の回想=『ネヴオの記』を読む

- 西村 正

- 2024年2月24日

- 読了時間: 4分

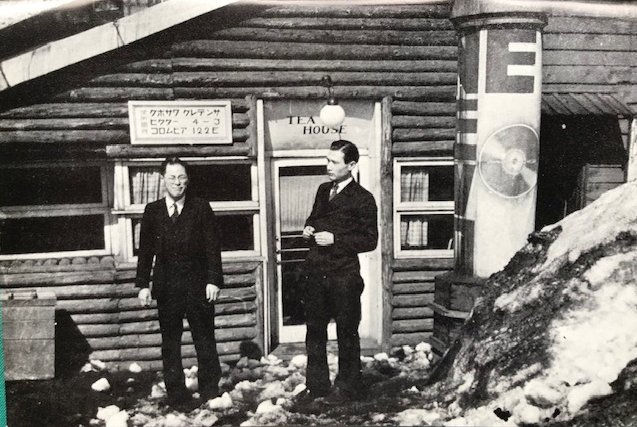

ネヴオの正面(1932年頃)

← (中表紙)

私の高校の先輩にして美術を語れる掛け替えのない友人であるN氏の紹介で知り合ったG氏がLINEで突然紹介してきたのが、このヘンな名前の本である。要点だけ先に書いておこう。書名にある「ネヴオ」とは昭和の一時期に北海道の札幌と小樽にあった喫茶店の名前である。この店名を名付けたのは私の父(つまり西村俊郎の兄)羊三であるというのだ。ネヴオとはロシア語で空を意味する単語から採った言葉。寝坊にも通じていて面白いとして仲間内で採用されたとか。編著者の佐藤八郎(詩人のサトウハチローは別人)は画家。明治40年生まれの父より2歳年上で、父の従兄だという相沢純一と小学校時代からの同級生にして親友だというのである。私はこの二人の名前を父と叔父の会話の中に聞き覚えていた。しかし彼らがどういう人物かは全く知らなかった。実は父についてはたった二か所に名前が出てくるだけで、叔父に至っては全く出てこないのだから、父も話の本筋に関係の深い登場人物というわけではない。しかしこの本に書かれていることは札幌や小樽を中心とした当時の北海道の文化・政治状況の一面を知るための貴重な資料だと思えたのである。

簡単に言えばこの本は当時の左翼的文化運動に関わった人たちの思い出を書き記したものである。出版は1976年だから著者はその時71歳である。住所は東京都板橋区。ということは、当時、私の父は69歳、叔父は67歳で世田谷区に住んでいたわけだから、彼らはお互いが近くにいることを知らずにいたことになる。しかも私は現在この本の著者と同じ71歳なのだから、71歳で振り返った青春に著者がどんな感慨を持ったかが痛いほど解るのだ。

1930年代と言えば昭和5年から始まる10年間。治安維持法が布かれて戦時色が強まっていった時代である。国が戦時に向かうということは国民が政治的・文化的に統制され、自由な活動が制限されるということだ。この本に登場する画家や小説家、演劇関係者などはそのような時代の中で文化的・政治的活動をしていたのだろう。以前ブログ記事の中で私は父・西村羊三が小樽で小林多喜二と同じ絵画グループに所属していたことに触れたが、それも同時代の話である。当時の小樽はその歴史において最も輝かしい時期であったと言えそうである。日露戦争の結果、南樺太が日本の領土となり、小樽港は道都・札幌に近い商港として益々の発展を続けていた。西村羊三と俊郎の父・甚助は主に南樺太からの木材を取り扱う材木商として小樽で仕事をしていたのである。

この本には関係者三名から寄せられた序文や「ネヴオとその周辺」と題する、その他七名による思い出、さらには「小樽のプロ展について」という座談会から年表・注釈まで載っているので、とても私による短い文章で紹介し尽せるようなものではない。しかし幸いと言うべきか、古書としてネット購入したこの本の表紙裏に、ある新聞に掲載された紹介記事の切り抜きが貼られてあったので、そこからの引用をもって紹介に替えたいと思う。「76.5.3」の日付と、丸で囲まれた「赤」の一字が書き込まれていたので、たぶん「赤旗」ではないかと思われる。【以下は、その引用】

・・・画家であった著者は、この本で、プロレタリア美術運動の歴史の地方的な一角を補強しつつ、演劇、文学、音楽の諸分野にもわたって、旧き良き人びととの交わりと、そのたたかいを克明に綴っている。それらの人びとの生き生きとした人間像をち密に描き出しながら、貴重な資料をまとめあげている。

「…その頃東京から漫画家の松山文雄、須山計一の両君が来ていて北海タイムスの漫画記者だった加藤悦郎君の所に世話になり…」

「…昭和五年十一月独立美術協会の創立会員になった三岸好太郎、夫人の節子女史、それに春陽会の鳥海青児、それをとり巻く若い美術家三、四人の人達も『ネヴオ』の常連でした。…」

三岸好太郎まで「ネヴオ」の常連だったとは知らなかったが、こういう記述が随所にみられる。

第二次大戦の最中、著者は東京・大岡山に喫茶店を開き、ささやかに暮らしていた。そのころ私は、いまは故人になった須山計一氏からだったと思うが、佐藤八郎という人を紹介された。あの時の美青年がもう七十をこえる人になったかと思うと、自分の年も忘れて、考えこんでしまう。

戦後は、著者は、東京の某新聞社に勤務していたが、ほとんど絵はかいていないようだった。

【引用終わり】※この記事には「竹本賢三 日本民主主義文学同盟員」という署名が付けられている。

ここに登場する個人名から推測すると、ネヴオに集う人たちの全てが左翼あるいは左翼シンパというわけでもなさそうに感じられるが、父や叔父の話の記憶を辿ってみても、1930年代当時の札幌や小樽は、やはり時代の新思潮を求める若者たちが集まってくるような、北海道でも先進的な文化的・政治的都市であったことは間違いないと、この本を読んで私は確信が持てたのであった。 (2024.2.24)

コメント