T.S.マラニー著『チャイニーズ・タイプライター』を読む

- 西村 正

- 2021年11月7日

- 読了時間: 5分

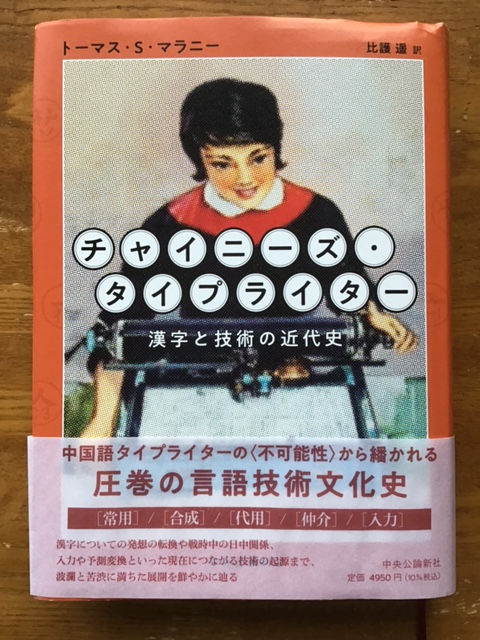

トーマス・S・マラニー 著

『チャイニーズ・タイプライター

---漢字と技術の近代史---』(比護遥 訳)

中央公論新社、2021年発行

トーマス・S・マラニー (Thomas S. Mullaney)

米スタンフォード大学歴史学部教授、

専攻は中国史

朝日新聞の書評欄で目に留まった一冊。原題は “The Chinese Typewriter: A History”、2017年発行。「漢字と技術の近代史」という副題がついている。

「こりゃ一体何が書いてある本なのか???」 タイプライター、漢字、中国語、そしてポスターに使われたと思しき絵に描かれたもの。これらは私の興味を掻き立てずにはおかなかった。今回は、絵画や美術そのものについてではなく、このウェブサイト「洋画家・西村俊郎ウェブギャラリー」を成り立たせている技術の一つである、漢字を含む文字の入力を可能にした技術の進歩を巡る話です。本を読みながら考えた、言わば私の「独り言」ですが、しばしお付き合いいただければ幸いです。

私は英文タイプライターとの出会いは多分、人よりも早いほうだったと思います。中学一年生で初めて英語を習い始めた頃にはもう、父が使っていたタイプライターが家に何台かあったので遊び半分に使っていました。以前のブログ記事にも書いたことですが、英語はたった26文字の組み合わせで簡単に「印刷」ができるのに、日本語はどう考えてみても、こんな手軽に「印刷」ができるわけがないと思ったときは絶望感さえ感じたものでした。仮名タイプと呼ばれるものは、使ったことはなかったけれども、すでに存在していました。しかし電報ならいざ知らず、漢字かな混じり文を手軽にタイピングすることは永久に不可能に思えたのでした。

この本を読んで面白かったことの第一は、当時(清末~中華民国時代)の米国では「中国語タイプライター」発明への挑戦がすでに始まっていた、ということです。しかし、その発想は「欧文タイプライターと同じようなキーを叩くことによってあらゆる漢字を打ち出そうとするもの」だったので、「全ての」漢字を打ち出すためには想像を絶するほどの数のキーが必要となり、一つの巨大な部屋のような「タイプライター」にならざるを得ないという結論から長い間抜け出すことができなかったのでした。それを克服したのは(私の世代以上の人ならご存じでしょうが)「和文タイプ」と同様のシステムの採用でした。当時の米国には優秀な中国人留学生が多数いて、彼らの中からそのようなアイデアが生まれてきたのは当然のなりゆきだったことでしょう。私の記憶では、教員になって2校目の職場に一台の和文タイプが置かれており、新しもの好きの同僚が暇を見ては保護者向けのプリントなどを打っていたことを覚えています。しかし、その機械はプロの印刷工並みの訓練を必要とするもののようで、一枚の文書を作るのに気の遠くなるような時間を要していました。「これはタイプライターと呼べるものではない!」と感じた私は和文タイプに触れることはありませんでした。ところが、その頃なぜか父が和文タイプを膨大な量の活字と共に購入してしまったのです。父はそれを使ってなにか事業をするつもりだったようです。後で知ったことですが、その頃にはすでにワープロ専用機の登場が間近になっていたらしく、そんなことを知らない父は、やがては廃棄が決まっていたものを業者に薦められるままに買わされたように思います。まあ、それはまた別の話なのでこれで止めておきましょう。

本題に戻すと、やっと「中国語タイプライター」の原形ができた次の課題は、この「タイプライター」の活字を並べる部分に「どの漢字を、どのように並べると使い易いのか」ということでした。ここに、「よく使う漢字、つまり常用漢字の選択」という問題が登場します。また、漢字は中国語のみならず日本語と朝鮮語でも使われていたので、この「タイプライター」はこれら3言語に有効なシステムであると考えられました。当時、日本はすでに台湾や朝鮮半島を植民地とし中国東北部には満洲国を成立させており、さらに上海や南京にまで軍隊を派遣していたので軍事や行政の面でも需要があったのです。日本の企業は技術の粋を集めてこのシステムを開発し、さらには「タイピスト」の養成にも力を入れて中国の企業を圧迫しました。「中国語タイプライター=和文タイプ」は情報・軍事的な役割も担ったのです。そして日本の敗戦後は中国に残された日本の技術は共産党政権によって接収され、その後独自の改良が加えられていくことになります。

私は以前のブログ記事で「ワープロの登場に感動を覚えた」と書きましたが、それを思えば、「和文タイプ=中国語タイプライター」はメカ的には「やはり印刷機の一種であって、タイプライターと呼べるものではなかった」と思うのです。「タイプライターの本質はキーボードにある」と考えるからです。そのことを踏まえると、この本にも書かれていることですが、「中国語タイプライター」の完成はパソコンの登場によって初めて実現したと言えるのではないでしょうか。その場合、先ほど挙げた「常用漢字の選定」は「予測変換」へと繋がり、中華人民共和国における「ピンイン(拼音)字母」(中国語発音のローマ字表記)の制定が「英文配列と同じキーボードによる入力」を容易にしたのは確かなことでしょう。現代のパソコンでは、あらゆる言語の文字を使ったキーボードの選択ができます。ローマ字による入力だけで、欧文系でない文字への変換も可能になったのです。昔のことを思えば信じられないくらいです。

パソコンのワープロソフトによるキーボード入力は文章の書き方を大きく変えました。昔は原稿用紙を前にすると「書き出し」の言葉探しに苦労したものですが、今では「部分的に」書き溜めたものを再構成して文章を仕上げるという方法が使えるようになって「文章はどこから書き始めてもよい」ということになったのです。勿論、書き出しの重要さは今でも変わりませんが、書くことに対する心理的な負担感は随分減ったように思います。

今回は、米国人が書いた≪漢字と技術の近代史≫を読みながら考えたことを書いてみました。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 (2021.11.7)

コメント