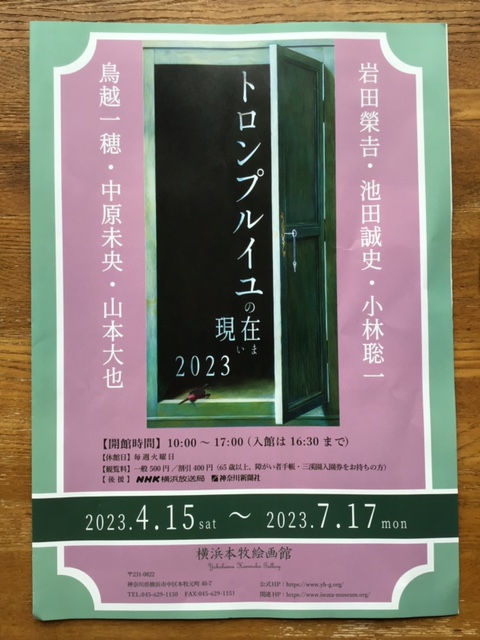

「トロンプルイユの現在(いま)」@横浜本牧絵画館

- 西村 正

- 2023年4月26日

- 読了時間: 2分

トロンプルイユ(trompe-l’oeil)というフランス語は「実物と見紛うほど写実的に描かれた絵画」と説明されるが、本展の解説によれば、正確な定義としてはもう少し補足が必要であるという。本展は私にとってそのことの理解に極めて役立つものであった。

横浜本牧絵画館は当ブログでも以前に紹介したことがあった。2021.1.14の「岩田榮吉と横浜本牧絵画館」と題する記事がそれである。同館にはその後も何回か足を運んだが、今回は私にとって最も発見が多かった訪問であったと言ってよい。というのも今回のテーマは、前回の記事で紹介したホキ美術館のテーマと密接に繋がっていると私には思えたからである。それどころか私にとっては、その一つ前の記事(「絵画と写真はどう違うのか」の英訳記事)のテーマとも密接に繋がったものなのである。

私はもとより美術の専門家ではないが、幼少の頃より叔父の近くにいたから私にとって絵画というものは叔父のような絵を基準にして見る傾向が知らず知らずのうちに身についていたように思われる。「具象vs.抽象」、そして「写実」についても漠然としたものながら何らかのグレードのようなものを意識して美術作品を見ていたような気がするのだ。しかし今の私にはそれらのジャンルに対して好き嫌いという好みはあっても優劣をつけるような考えは毛頭ない。また「写実」と一口に言っても、その中には様々なジャンルがあることを知った。「実物と見紛うほど写実的に描かれた絵画」という言葉はホキ美術館でも脳裏に浮かんだ言葉である。そして今回のトロンプルイユ展でも解説で同じ言葉を目にしたわけである。それらは明らかに同じジャンルのものではないのだが、どちらにおいても細密描写の巧みさに驚かされる。しかし西村俊郎が言っていた「写実」はそれら二つとは全く違うものだと私は思う。話を横浜本牧絵画館に戻そう。

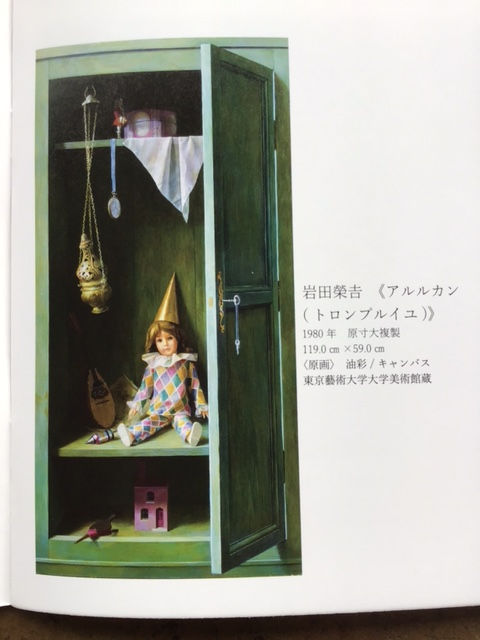

岩田榮吉は日本におけるトロンプルイユの草分けと言える画家であり、同館には当初からこの作品が展示されていた。しかし私はそれを「不思議な絵だ」とは思ったものの大して気に留めずにいた。岩田作品におけるトロンプルイユの位置づけに気づかなかったからだろう。同展では現在活躍中の作家たちの作品が岩田作品とともに展示されており、五人それぞれの個性ある作品群を観てから岩田作品に戻ると、私のそれを観る目が変わっていたのである。

本展は同テーマでの3回目で、会期は7月17日まで。具象・写実に関心のある方々にぜひお薦めしたい展覧会である。 (2023.4.26)

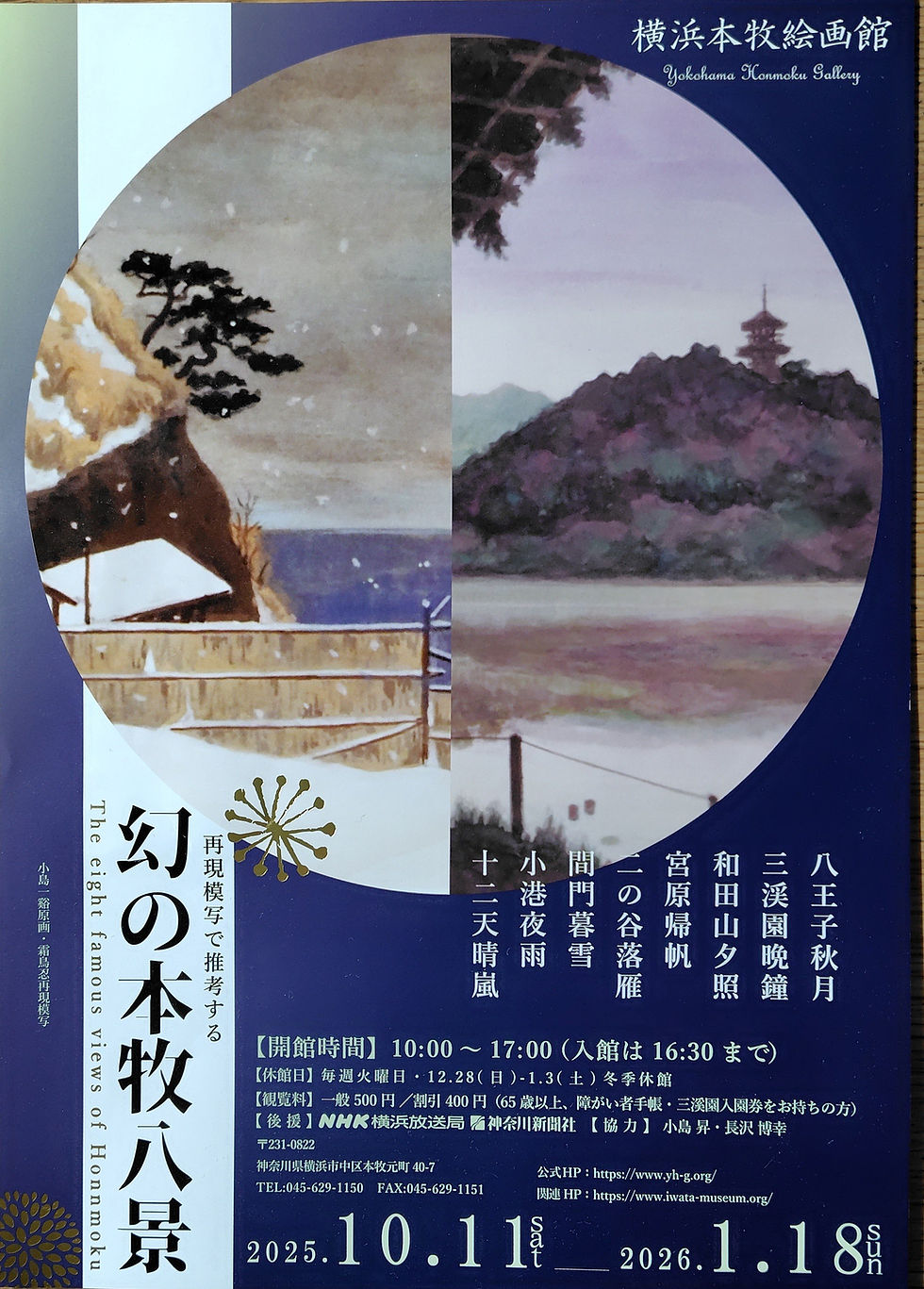

※写真は同展のパンフレットおよび図録を接写。

コメント