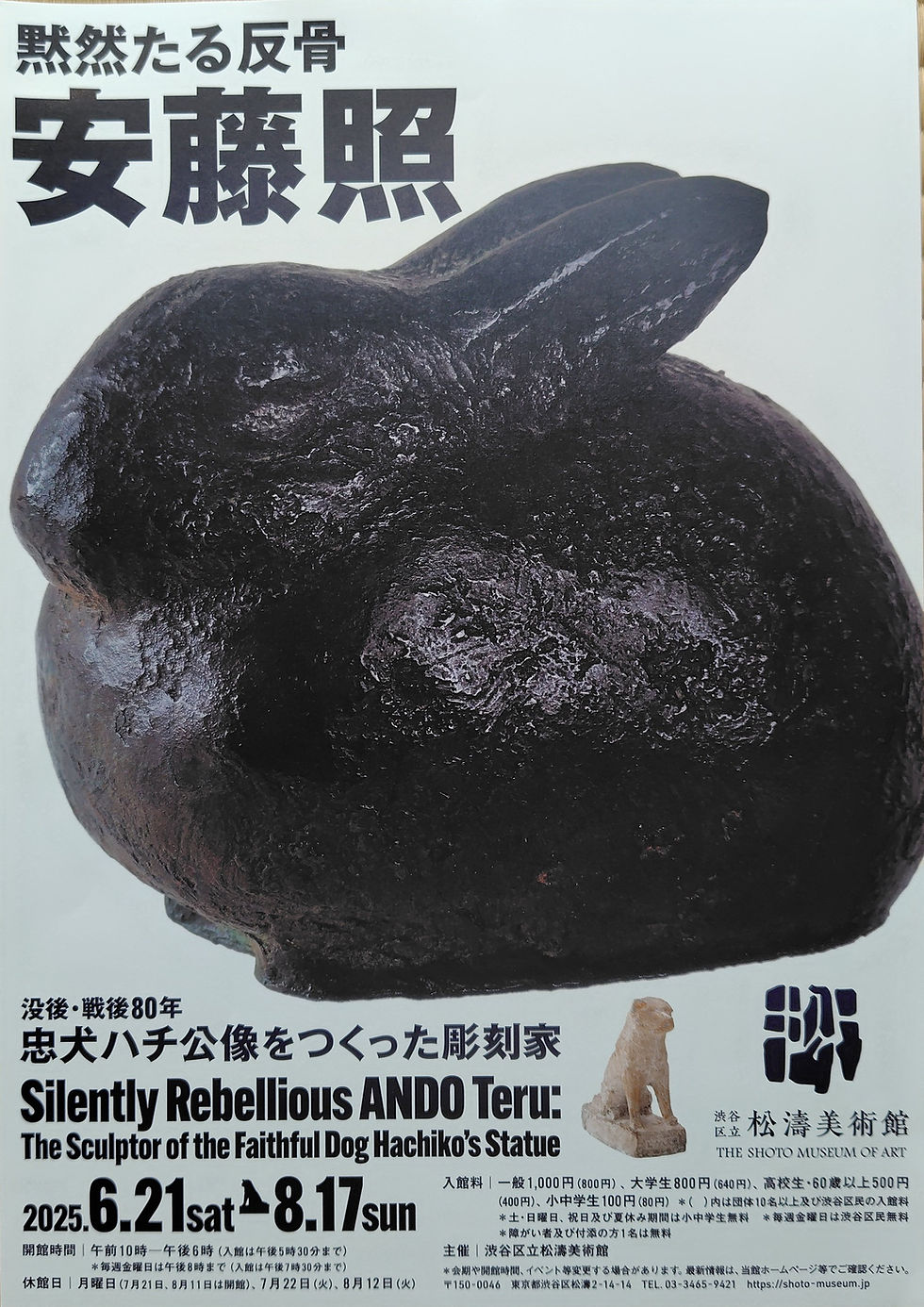

忠犬ハチ公像と安藤照@渋谷区立松濤美術館

- 西村 正

- 2025年8月25日

- 読了時間: 3分

1945(昭和20)年の終戦から80年、そして昭和100年に当たる年でもある今年は、戦争体験の継承や日本近代史を再確認しようとする企画に出会うことが多いが、私は何よりも東京国立近代美術館所蔵の戦争記録画をこの機会にぜひ観ておきたいと考えていた。それについては次回に取り上げるつもりでいる。ここでは、ひょんな偶然でその直前に訪ねた渋谷区立松濤美術館の展覧会でも同じテーマに出会ったことを紹介したいと思う。

世田谷で生まれ育った私にとって渋谷の街は幼い頃から最も身近な繁華街だった。渋谷と言えば真っ先に思い浮かぶものは「忠犬ハチ公像」である。ここで人と待ち合わせをしたことは数えきれない。

安藤照(テル)(1892—1945)は明治25年に鹿児島市に生まれ、昭和20年5月25日に米軍の山の手空襲で爆弾が渋谷郊外の彼のアトリエを直撃したことによって死亡した。実は初代のハチ公像は1934(昭和9)年の作品だが、戦争末期の金属供出によって失われたのであった。現在のハチ公像は戦後の1948(昭和23)年に照の長男・士(タケシ)によって完成された二代目である。

金属供出と言えば、我が家にある私の祖父・西村甚助の胸像(田嶼碩朗作)も意図せずして金属供出を免れたものであった。※この顛末については当ブログ記事【モノローグ】「小樽から洞爺湖へ、そして東京へ」(2019.5.7) を参照してください。

田嶼碩朗(タジマ・セキロウ)が「北大クラーク像の作者」として知られているように、安藤照は「忠犬ハチ公像の作者」として、また「西郷隆盛像の作者」として知られているのである。

本稿では、没後80年を記念するこの回顧展で安藤照の名に冠された「黙然たる反骨」という言葉の意味に触れておきたいと思う。安藤は1929(昭和4)年に作品研究の場として「塊人社」を結成し、仲間と共に武骨で素朴な造形を重視した作品の制作を追求した。また、書物からの知識や時流に徒に影響されることを警戒しつつ自然の美を探求したという。それは戦時中の国家総動員要請下においても、牧歌風の作品をつくり続けたことに見て取れるのだが、それについて本人は「第一線に立つてゐる兵隊さんと同じ心構へで忠霊顕彰碑一つ制作するにも自然科学者の立場から美の根源を忘れないで国家的の要求に副い且つ単に戦時下とのみ言はず各時代を通じての日本文化の健全な発達の為努力してゐる」と語っていたという。回りくどい言い方に聞こえるだろうが、芸術のあらゆる分野において、戦時下で堂々とこういう態度をとりえた人は稀であったことを考えれば、安藤照の信念は「黙然たる反骨」と呼ぶに相応しいものであった、と私も思う。 (2015.8.25)

※本稿執筆に当たっては、渋谷区立松濤美術館学芸員・野城(ヤシロ)今日子さんの『安藤照の彫刻』(同展図録掲載)を参考にさせていただきました。改めてお礼申し上げます。

コメント