「ブダペスト展」を観て

- 西村 正

- 2020年2月26日

- 読了時間: 2分

更新日:2021年1月22日

国立新美術館で開催中の「ブダペスト --ヨーロッパとハンガリーの美術400年」展を二回観た。12月4日から3月2日までの三か月という長い会期とは言え、二回行くというのは私にとって珍しいことである。それは私がハンガリーという国に特別な興味を感じているからでもある。例えばハンガリー語は私が学んでいたモンゴル語と文法的に非常に類似した言語であり、以前は「ウラル・アルタイ語族」という括りで論じられることがよくあった。最近は言語系統論はあまり流行らないようであるが、私が在籍していた外語大のモンゴル科では、モンゴル語以外のアカデミックな進路を選ぶ人の中には、朝鮮語、トルコ語、ハンガリー語などを選んだ人がいたと聞いている。当時それらの言語はまだ学科として存在していなかったからであろう。そんな本格的なものではないのだが、私も退職直前に在職していた高校で、留学生として来ていたハンガリー人の女子生徒に頼んでハンガリー語の初歩を教えてもらったことがある。そんなことも私のハンガリーに対する愛着や興味の支えになっていることは確かだが、もう一つ、今回の展覧会(一回目)で私は初めて音声ガイドというものを利用した。確かにこれは作品の理解を深めるのに役立ったのだが、二回行ったのはもう一度自分のペースで作品を観ておきたいと思ったからである。

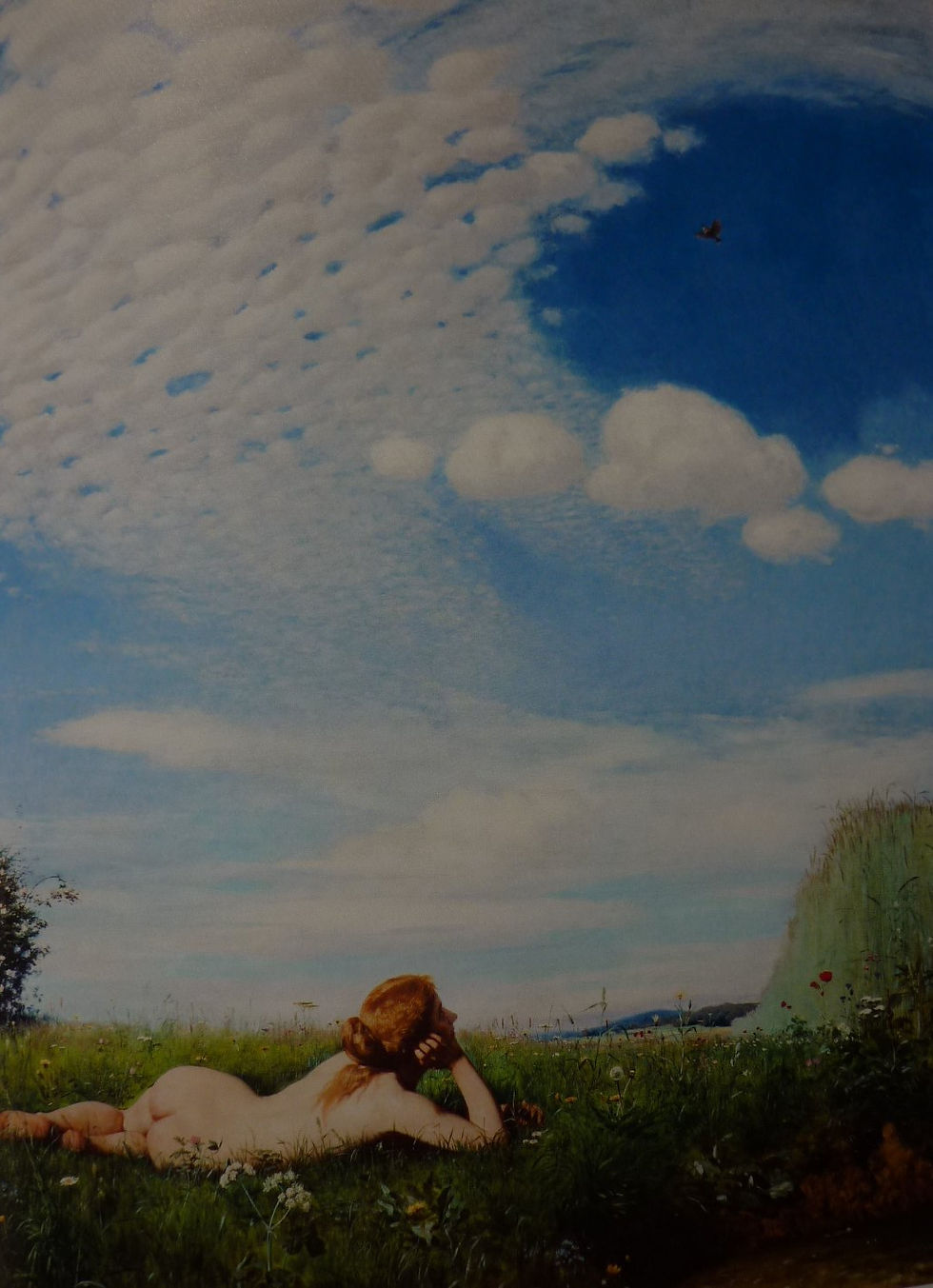

※作品の写真は同展の図録から接写させていただきました。

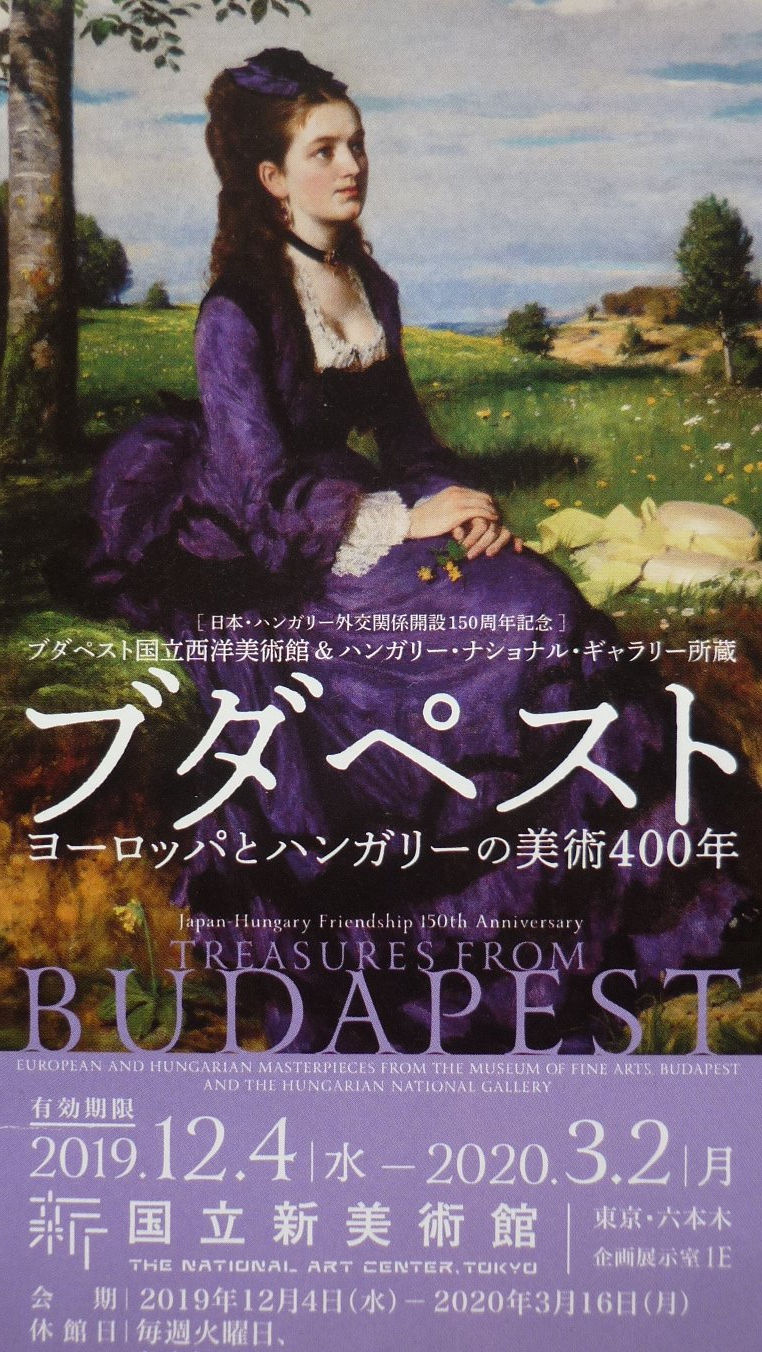

ブダペスト国立西洋美術館とハンガリー・ナショナル・ギャラリーの2館から集められた130点はどれも魅力に溢れるものであったが、私が特に感銘を受けたのは、一つには、意外なストーリー性をもった作品である。例えば「ウィーンのマグダレーネングリュントの物乞いの少年」や「カトウェイクの孤児の少女たち」。これらの作品の前で私はしばし立ち止まった。作品が訴えるものに共鳴したからである。そしてもう一つは、ハンガリー人画家による作品である。もし2点だけ選ぶとすれば、シニェイ・メルシェ・パールの「ヒバリ」と、ムンカーチ・ミハーイの「フランツ・リストの肖像」。前者は朝日新聞でも取り上げられていたし、後者はリストとムンカーチの間に接点があったことを教えてくれた。また、本展のポスターやチケットに採用された「紫のドレスの婦人」は秋篠宮家の佳子内親王が同展を訪れたニュースでも紹介されていたことが記憶に新しい。

オルバン政権の動向なども注目されるハンガリーだが、私にとっては、ヨーロッパにありながらもアジアとの繋がりを感じさせる、まことに興味の尽きない国である。 (2020.2.26)

コメント