オランダを描いた作品~ゴッホのことなど

- 西村 正

- 2020年12月21日

- 読了時間: 2分

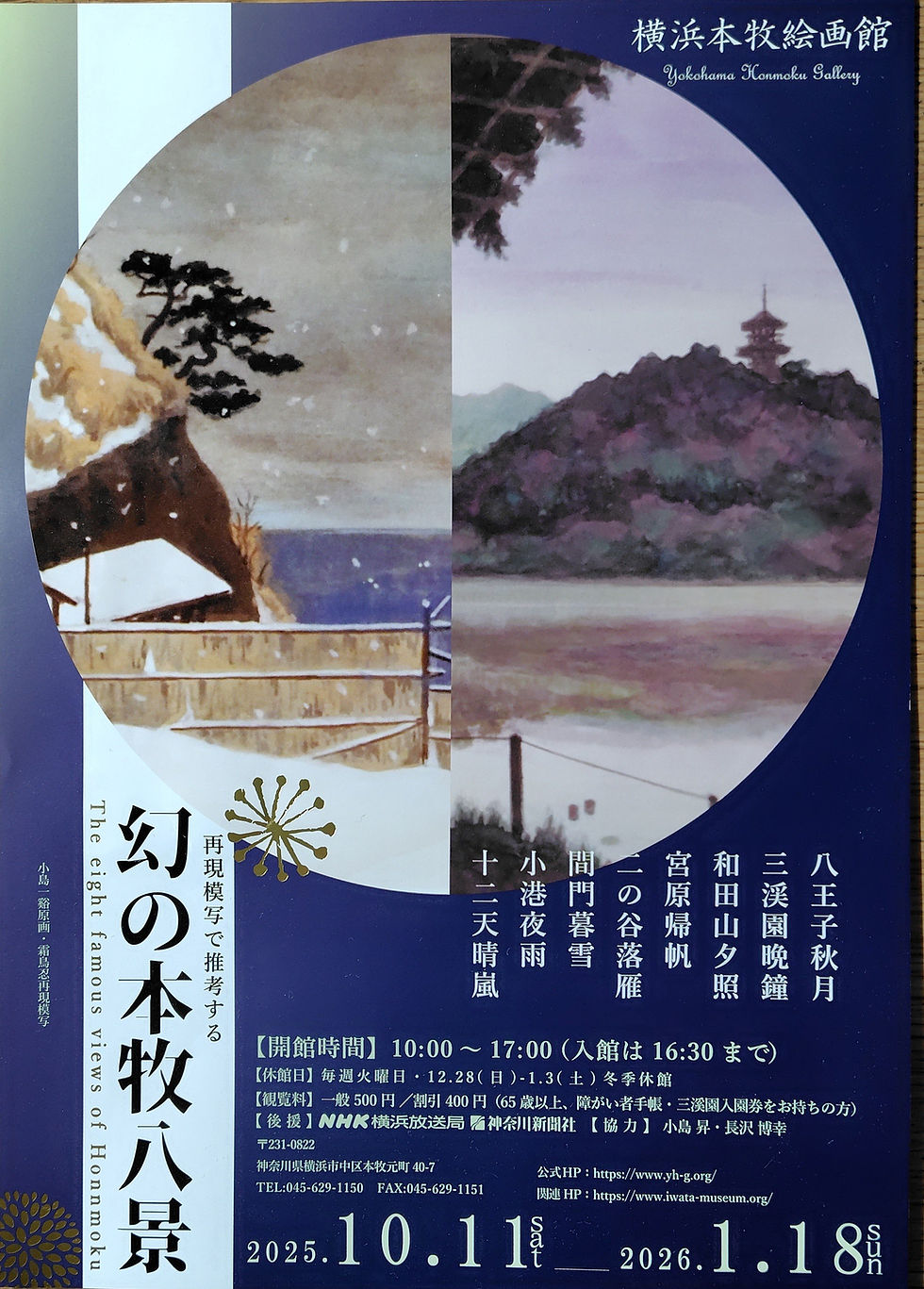

1984年の展覧会案内状

一緒に暮らしていた家族でも、叔父について知らなかったことはまだまだありそうだ。先日戸棚の引き出しを整理していたらデパートでの個展の案内状がまた一つ出てきた。何年か書かれていないが略歴の内容と、曜日と日にちの一致を手掛かりに調べてみると1984年のもののようである。私がこの案内状によって知ったのは、叔父がオランダも訪れていたことと、私が知らないところですでに人手に渡っている作品がかなりの数あるようだ、ということである。この「アムステルダム」(F6号)の所在も不明である。

西村俊郎は職業画家として生涯を過ごしてきたわけだし、自宅で毎週土曜日の午後に開いていた「子供の画の教室」以外にどこかに出向いて絵を教えるなどの勤務は一切していなかったのだから、かなりの数の作品が買われて人手に渡っているのは考えてみれば当然のことだとしても、それらの絵は今どうなっているのだろうか。絵画の好みというものは年代や時代によって変わるものだから、持ち主が亡くなって家族が売却等で処分することは、きっとよくあることだろう。絵画などの作品は市場に出されて初めて商品になる、とはよく言われることだが、値段については買った値段が必ずしも保証されるものではないのが辛いところである。しかし、その逆もまたあり得ないとは言えないだろう。「商品」としての美術品は、他の商品とはかなり性格が違うように思う。

ところでオランダと言えばゴッホを思い出す人が多いのではないかと思うが、私はちょうど原田マハの『たゆたえども沈まず』を読み終わったところであった。この小説はフィンセント・ファン・ゴッホと弟テオの物語である。原田マハのアート小説を読んだのはこれで4作目になる。題名の「たゆたえども沈まず」とは、度重なるセーヌ川の氾濫にもめげないパリの街を称えるラテン語による表現だとのこと。史実にフィクションを巧みに織り交ぜた展開が楽しめる作品である。それを読みながら気づいたのだが、西村俊郎がパリに滞在していたのはゴッホがパリに出てきた時代からほぼ百年後のことなのである。そして、パリに叔父を迎えに行った私は、ゴッホが自ら命を絶ったとされる1890年からぴったり百年後の1990年を目前とする1989年の大晦日に叔父と一緒にパリを発って日本に向かったのである。その時の私は37歳。まさに亡くなったフィンセント・ファン・ゴッホと同じ歳であった。 (2020.12.21)

コメント