川端龍子という存在

- 西村 正

- 2021年3月22日

- 読了時間: 2分

川端龍子(カワバタ・リュウシ、1885—1966)の旧宅と記念館には10年近く前にも来たことがあったのだが、残念ながらその時は自分の意志で来たという自覚に乏しく、私はこの画家の存在の大きさに気づくことができずにいた。その後、このウェブギャラリーのオープンを機に美術のことをいろいろ自覚的に学ぶようになったこともあって、先日の朝日新聞「美の履歴書」で紹介された龍子の『爆弾散華(さんげ)』に導かれるように、私は大森駅からほど近い大田区立龍子記念館と画家の旧宅を訪れたのである。

記念館では「時代を描く----龍子作品におけるジャーナリズム」という企画展が開催中であった。

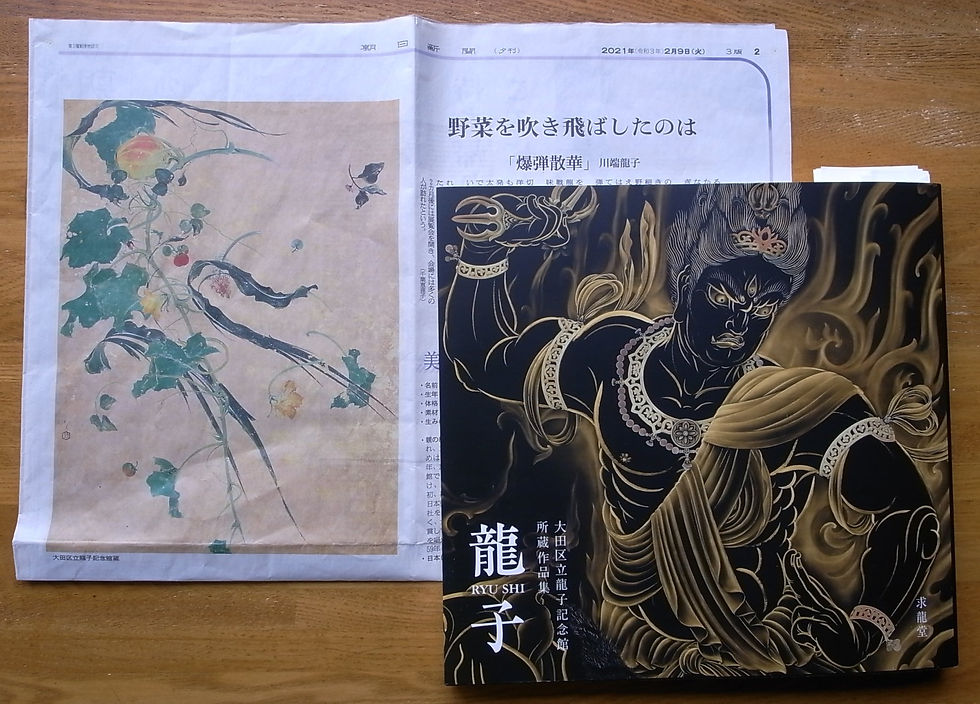

2021.2.9の朝日新聞夕刊と『大田区立龍子記念館所蔵作品集』の表紙カバー

※以下、写真はすべて同作品集から接写させていただきました。

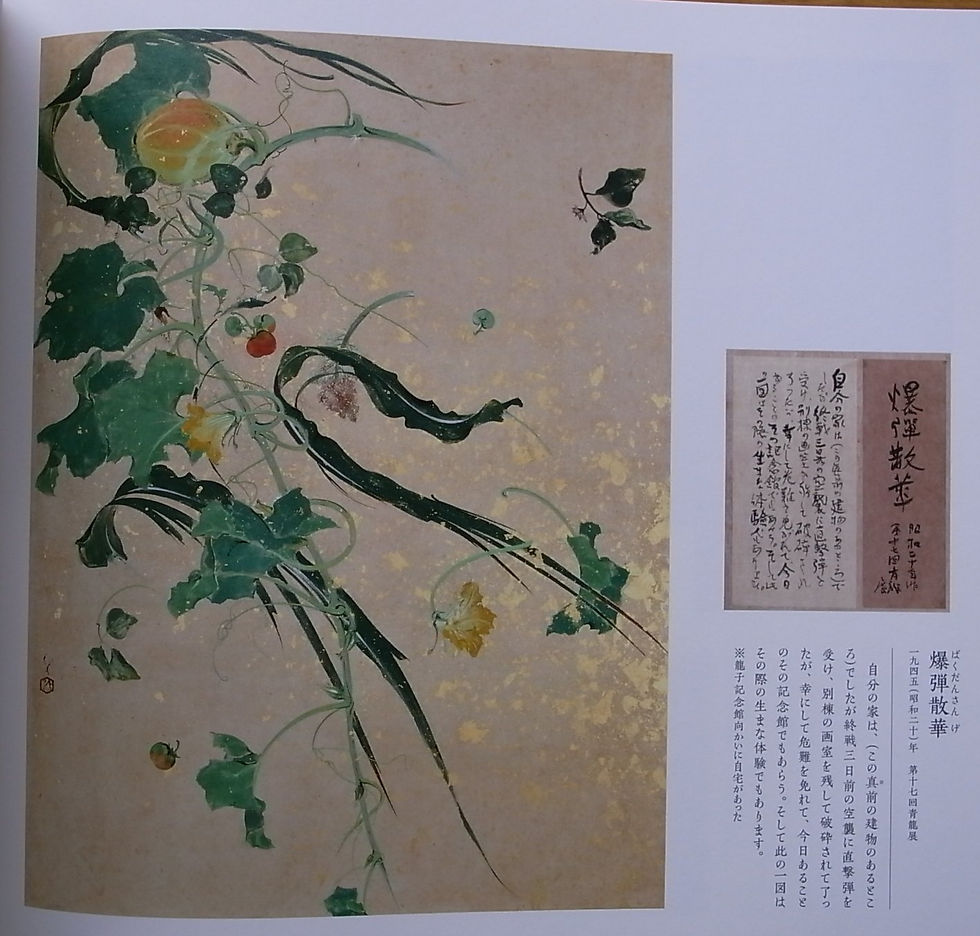

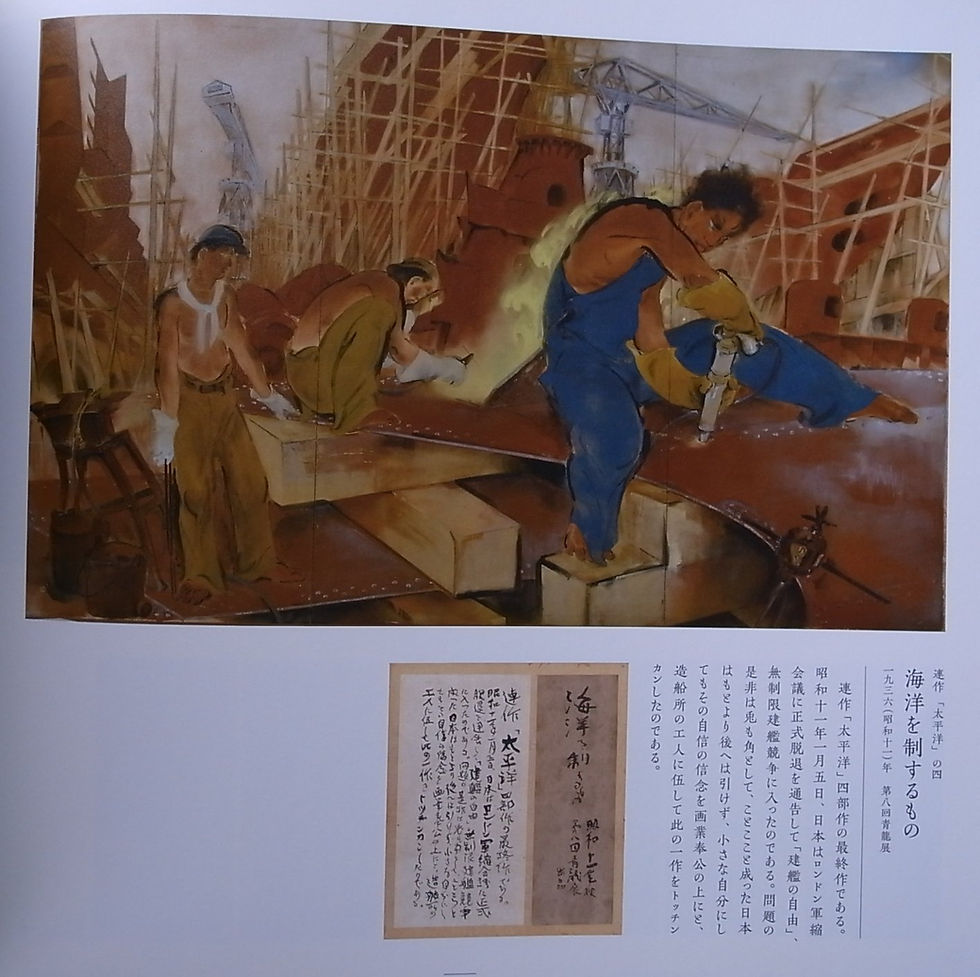

作品集p.62「爆弾散華」(1945年) 作品集p.40「海洋を制するもの」(1936年)

龍子(本名は昇太郎)はその画業の出発点が洋画であったことが示しているように「日本画家」という枠に収まり切らない画家である。“日本画=花鳥風月”という先入観から抜け切れていない私は、先ず龍子作品の画題の奔放さとスケールの大きさに圧倒された。日本画であるか否かは画材によって決まるのであって画題によって決まるのではないということは知識としては知っていたが、この「海洋を制するもの」を観てすぐにそれが「日本画」だと思う人がどれだけいるだろうか。

作品集p.115—p.114 「筏流し」(1959年)

28歳で渡米し、ボストン美術館で日本の古美術と出会ってから龍子は日本画家を志したという。生涯に渡って龍子は大胆なことを次々に実行した。青龍社という美術家団体を設立し、「会場芸術」というものを志向した。作品には観る者を圧倒する大画面のものが多い。また当時としては珍しく百貨店を会場とする展覧会を開催したり、最終的には生前に自宅の隣に大規模な美術館を建設したのだった。それが現在の大田区立龍子記念館である。旧宅は「龍子公園」として公開されている。

作品集p.7—p.6 大田区立龍子記念館の外観等

作品集p.9—p.8 旧宅(龍子公園)

戦後は寺院再建のための天井画を制作するなど華々しい活動が多い龍子だが、1915(大正4)年から三年間、鶴田吾郎と「スケッチ倶楽部」という絵画の通信教育に取り組んだことがあった。記録によれば、私が敬愛する洋画家・刑部人は幼い頃父親の薦めでこの添削指導を受けていたという。東京府立第一中学校(府立一中、現・都立日比谷高等学校)で刑部の同窓生であった高見順はそのエッセイの中で「刑部は画が好きで、川端龍子のところへ習ひに行つてゐた」と書いている。刑部人も川端龍子と出会っていたことを知った次第である。 (2021.3.22)

コメント