横須賀美術館と朝井閑右衛門

- 西村 正

- 2022年8月31日

- 読了時間: 3分

更新日:2022年9月1日

私にとって横須賀は神奈川の中でも特異な土地であるように思う。その市域は太平洋に突き出た三浦半島のほぼ先端部にあって東京湾と相模湾の両方に面している。軍港として栄えた歴史を持ち、叔父・西村俊郎も戦時中は旧帝国海軍基地で絵を描いていたという縁がある。横浜方面からは国道16号線のバイパスである自動車専用道・横浜横須賀道路もあり、すでに馬堀海岸まで完成している。この出口からほど近いところに横須賀美術館はある。海を目の前にしたガラス張りの白い建物は実にお洒落な雰囲気を持っている。今回は、この美術館の所蔵品の中で私が特に心惹かれた朝井閑右衛門作品について紹介したい。

※作品の写真は『没後30年 朝井閑右衛門展』図録(2012年発行)から接写しました。

「丘の上」(1936年) ※朝井の「出世作」となったと言われる500号の大作。

朝井閑右衛門(本名:浅井實)は1901(明治34)年に大阪で生まれたが、少年期に父母が離婚し、祖父母とともに広島に転居した。そこから東京に出て本郷洋画研究所に学ぶ。1926(大正15)年、二科美術展に初入選。この時より朝井閑右衛門という雅号を号するようになる。居所は、東京・杉並、神奈川・小田原等、頻繁に変るが、その間に光風会展、帝展等に入選、戦争記録画の制作にも携わり終戦を上海で迎える。戦後は横須賀市田浦に居を構え、新樹会展等に出品した。1966(昭和41)年、病気療養のため鎌倉・由比ガ浜に転居、その後、戸籍氏名を「浅井實」から雅号の「朝井閑右衛門」に変更した。1983(昭和58)年、鎌倉の病院で死去、墓所は鎌倉にある。

私が初めて朝井閑右衛門を知ったのは平塚市美術館においてだった。他にも神奈川県立近代美術館等、多くの美術館が朝井閑右衛門作品を所蔵しているようだが、彼が20年間に渡って横須賀市田浦に住んだ関係から1996(平成8)年に作品の多くが横須賀市に寄贈されており、私は横須賀美術館で改めてこの画家の作品を系統的に観ることができたのである。

年譜を見ると、この画家には西村俊郎との共通点が少なくないことに気づく。年齢は叔父より8歳上だが共に明治生まれであり、本郷絵画(洋画)研究所で学んだことや光風会に所属していた時期があったこと、そして「戦争記録画」に関わったことである。しかし私が朝井閑右衛門に惹かれたのは、そういうこととは関係なく、その作品が持つ、直感的に感じられる雰囲気のように思う。どことなくユーモラスなゆとりのようなもの、何か不思議な安心感のようなものと言ったらいいだろうか、個性的で独特な世界が感じられるのである。

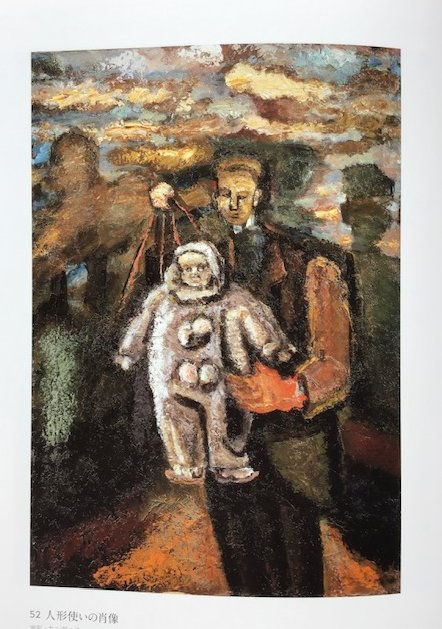

アトリエがあった田浦には横須賀線と京浜急行線が交わる場所があり、二つの鉄道の電線が交叉する風景は画家の格好のモチーフとなった。また、操り人形も画家が好んだモチーフである。

← 「電線風景」(1950年)

「人形使いの肖像」(1954年)

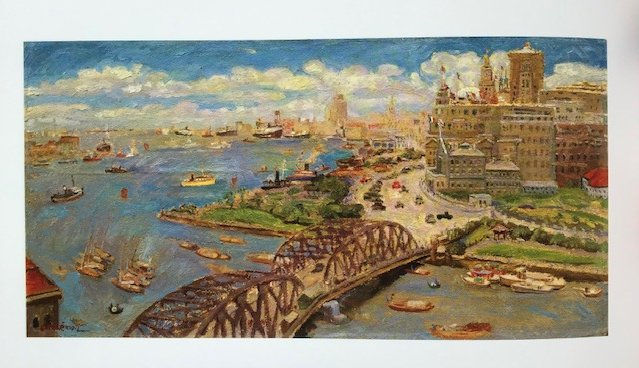

中国・上海は、朝井にとって「戦争記録画」の舞台であったことを越えて、彼が好んだ都市のようである。この作品を見る限り戦争の影はどこにも感じられない。上海は海港ではなく黄浦江に面した河港だが、戦前から東アジア随一の国際都市であった。橋の向こう側はバンド(Bund、中国名:ワイタン=外灘)と呼ばれる当時の外国人居留地で、現在でも上海一の観光地になっている。私は2010年にここを訪れる機会があり、その時に撮った写真と比べても古くからの建物はほとんど変わっていないことが判る。

「上海バンド」(1945年頃)

「雨の上海バンド」

(2010年、西村正撮影)

上海は昔も今も中国一、いや世界でもおそらくトップクラスのお洒落な街であろう。朝井閑右衛門はヨーロッパに留学することはなかったというが、上海には相当な愛着をもっていたようである。

最後に、もう一つのジャンルとして朝井閑右衛門作品には詩人・学者等のポートレートがある。草野心平、三好達治、室生犀星、萩原朔太郎らのポートレートも描いた。そこに、彼の文学への関心の深さと人付き合いの幅広さが伺われ、その絵画世界の魅力の源泉を垣間見る思いがする。 (2022.8.31)

コメント